(3) 삼전도비의 굴곡진 역사

- 황효진 / 공인회계사, 전 인천도시공사 사장

- 가장 치욕스러웠던 조선의 그날

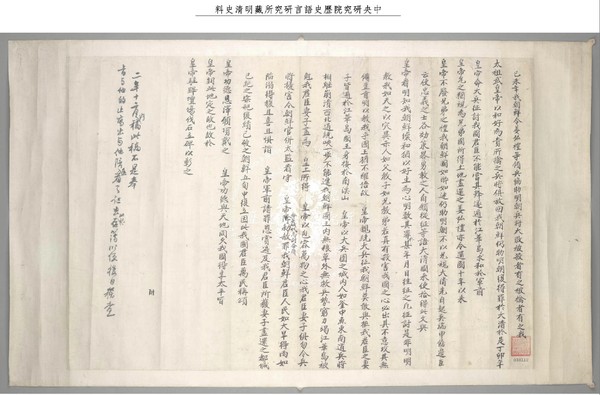

위에 있는 네 장의 한문 원본은 인조 15년 정축년 1월 30일(1637년 2월24일)에 일어난 일을 기록한 인조대왕실록 태백산 사고본 34책 23장의 사진이다. 조선이 오랑캐를 주군으로 모시기 시작한 역사적인 날의 스케치다.

병자년 12월 14일부터 시작된 47일간의 농성(籠城) 긴장이 풀려서일까?

사관(史官)은 조선국왕의 남한산성 출성(出城)부터 삼전도 항복의식에서 창경궁 환궁(還宮)까지 그날의 하루를 비교적 꼼꼼하게 그러나 담담하게 서술하고 있다.

그날 조선왕은 청태종에 대한 죄인의 자격으로 정문(남문)이 아닌 쪽문(서문)으로 출성하면서 곤룡포(袞龍袍) 대신 남색 융복(戎服-군복)을 입은 채 백마를 타고 삼전도로 향했다. 출성 직전 용골대와 마부대에게 뒷돈 수만 냥을 주기로 약속한 덕분일까? 왕조시대 여느 항복의식과는 달리 조선왕이 몸이 결박된 채 관을 끌고 나오는 참담한 모습은 그나마 보이지 않았다. 용골대에게 수항단(受降檀)으로 안내된 조선왕은 남면(南面)하고 있는 청태종을 우러러 보아야 했다. 그는 청태종에게 명나라 때부터 이어져온 신하의 예에 따라 삼배구고두례(三拜九叩頭禮)를 행했다. 영화 <남한산성>에서 보는 것처럼 조선왕의 얼굴에 얼룩졌을 피눈물은 어디에도 언급되지 않았다. 항복한 조선국왕이 번국의 으뜸가는 왕으로 청태종 바로 곁에 앉는 특별석 ‘환대(?)’도 받았다. 활쏘기 대회와 술잔이 돌아가는 연회도 베풀어졌다. 청태종의 말대로 두 나라가 한 집안이 되어(兩國爲一家) 화합한마당 잔치라도 벌인 듯했다. 삼전도 수항단(受降檀)에서 정복자 청태종은 항복한 조선왕을 겁박하지 않았을 뿐만 아니라 ‘관온인성(寬溫仁聖)’ 존호답게 승자의 관용을 베푸는 듯한 장면을 연출했다. 항복 협상 때 약속한 대로 그는 용골대로 하여금 조선왕을 경호하여 창경궁까지 무사히 환궁할 수 있게 도와주기까지 하였다. 그러나 사관은 인조가 출성항복을 한사코 거부하고 왜 그토록 망배항복 형식을 고집했는지를 잘 보여주는 장면 하나를 엔딩컷으로 보여주고 있다. 그것은 조선국왕의 위엄이 땅에 떨어진 한강나루터 현장이다.

상(上:인조)이 소파진(所波津)을 경유하여 배를 타고 건넜다. 당시 진졸(津卒)은 거의 모두 죽고 빈 배 두 척만이 있었는데, 백관들이 다투어 건너려고 어의(御衣)를 잡아당기기까지 하면서 배에 오르기도 하였다. 상이 건넌 뒤에, 한(汗:청태종)이 뒤따라 말을 타고 달려와 얕은 여울로 군사들을 건너게 하고, 상전(桑田)에 나아가 진(陣)을 치게 하였다. 그리고 용골대로 하여금 군병을 이끌고 행차를 호위하게 하였는데, 길의 좌우를 끼고 상을 인도하여 갔다.

사로잡힌 자녀들이 바라보고 울부짖으며 외친다.

“우리 임금이시여, 우리 임금이시여. 우리를 버리고 가십니까?

(吾君、吾君, 捨我而去乎.)”

그러나 사관은 이 기록에서 치욕의 현장 하나를 숨은 그림으로 처리했다. 용골대가 오랑캐의 담비 갖옷을 조선의 왕과 대신들에게 강제로 입히고 나서, 조선 개국 이래 250년 이상 사용해온 조선의 옥새를 강탈하는 현장이다.

용골대 등이 또 초구(貂裘: 담비 갖옷)를 가지고 와서 한(汗)의 말을 전한다.

“이 물건은 당초 주려는 생각으로 가져 왔는데, 이제 본국의 의복 제도를 보니 같지 않다. 따라서 감히 억지로 착용케 하려는 것이 아니라 단지 정의(情意)를 표할 뿐이다.”

상(上)이 받아서 입고 뜰에 들어가 사례하였다. 도승지 이경직으로 하여금 국보(國寶: 옥새)를 받들어 올리게 하니, 용골대가 받아서 갔다. 용골대가 조금 있다가 와서 상에게 힐책한다.

“고명(誥命: 명황제의 조선국왕임명)과 옥책(玉冊: 명황제의 조선국왕임명 서책)은 어찌하여 바치지 않습니까?”

상이 대답한다.

“옥책은 일찍이 갑자년 변란(이괄의 난)으로 인하여 잃어버렸고, 고명은 강화도에 보냈는데 전쟁으로 어수선한 때에 온전하게 되었으리라고 보장하기 어렵소. 그러나 혹시 그대로 있으면 나중에 바치는 것이 뭐가 어렵겠소.”

명나라에서 받은 조선의 고명을 강탈하려고 할 때에는 ‘황제국’ 신하가 ‘신하국’ 국왕을 힐책하기까지 했다. 전도된 ‘군군신신(君君臣臣)’의 현장이었다.

사실, 더욱 치욕적인 현장은 사관의 숨은 그림에도 없었다. 그것은 조선국왕 신(臣) 이종(李倧)이 청태종에게 칭죄(稱罪)하는 현장이다.

그때 조선왕 이종(李倧)은 죄를 청하러 모든 대신들을 거느리고 땅에 무릎을 꿇고 엎드려 누워서 다이칭(大靑)의 대신들을 향해 말했다.

“성스러운 황제에게 나의 말을 상주해 주십시오, 성스러운 황제가 천심으로 저의 만 가지 죄를 용서하시고 죽은 몸의 죄를 면해 주셨습니다. 망한 나라를 다시 어루만지시고 저의 종사를 다시 일으켜주셨습니다. 저의 잘못 때문에 저를 벌하시고 죄에 처하시니 저는 죄를 받들어 성스러운 황제를 뵙고 이날부터 다시 몸을 다스려 자손 대대로 무거운 은덕을 잊지 않고 살아가겠습니다.”

다이칭의 대신들이 그 말을 성스런 황제에게 상주했다.

성스런 한은 명령을 내렸다.

“조선의 왕이 자신의 잘못을 알고 죄를 청하러 항복해 오면 충분하다. 이미 항복하러 온 사람을 지난 잘못을 생각하여 죄 주는 도리가 있겠는가. 지금부터 한 마음으로 충심을 굳게 하여 은혜를 잊지 말고 살아가면 끝인 것이다. 그 말을 다시 논하지 말라”

조선국의 왕과 대신들은 크게 기뻐하여 말했다.

“만세 황제의 은덕을 우리 소국은 감격함을 다할 수가 없습니다.”

삼전도의 치욕을 기록한 청나라 측 만문당안(滿文檔案)의 내용이다. 조선국왕이 청태종에게 칭신칭죄(稱臣稱罪)하는 치욕의 민낯이 여기에야 고스란히 드러나 있다. 청나라판 재조지은(再造之恩)의 은혜에 감읍하는 모습까지 보인다.

- 한발 더 나간 청, 삼전도비를 쓰게 하다

인조 15년 정축년 1월30일,

조선 ‘중화’가 여진 ‘오랑캐’에게 항복한 날이다. 조선으로서는 하루라도 빨리 잊고 싶은 치욕의 날이다.

그러나 그날의 치욕을 영원히 기억하게 하는 ‘겹치욕’ 사태가 벌어졌다. 삼전도 수항단 터에 오랑캐 공덕비를 만들라는 것이다. 그로부터 3년 뒤 1639년 12월 8일 대청황제공덕비(大靑皇帝功德碑)가 삼전도 항복 터에 우뚝 섰다. 이른바 삼전도비다.

삼전도비는 높이 3.95미터, 너비 1.45미터, 두께 0.39미터의 거석이다. 여기에 화강암으로 된 귀부(龜趺)가 결합된 높이는 5.7미터에 달한다. 그나마 만주 벌판에 우뚝 서 있는 6.39미터 높이의 거대한 광개토왕대비의 위용에는 미치지 못해 다행이다. 그러나 그 위안도 잠시 뿐이다. 고구려의 영광이 굵직하게 새겨져 있는 광개토왕대비와는 전혀 다르게 삼전도 비문에는 조선의 치욕이 오롯이 새겨져 있다.

대청(大淸) 숭덕(崇德) 원년(元年) 겨울 십이월, 관온인성황제(寬溫仁聖皇帝)께서 화호(和好)를 깬 것이 우리(조선)로부터 시작하였다 하여 크게 분노하시어 무위(武威)로써 (이 땅에) 임어(臨御)하시어 (서울을) 곧바로 노려 동쪽으로 오시니 감히 항거하는 자가 아무도 없었다. 그때 우리 과군(寡君)은 남한산성에 머물면서 봄날 얼음 밟듯이 두려움에 떨며 밝은 태양을 기다린 것이 거의 쉰 날이었다. 동남 여러 도의 군사는 잇따라 무너졌다. 서북의 장수들은 산골짜기에서 머뭇거리며 한 걸음도 나아가지 못하였다. 성 안에서는 식량이 다 떨어지려 하였다. 이러한 때를 당하여 대병(大兵)으로 성(城)을 치기가 마치 서리 바람이 가을 풀을 몰아치고 화롯불이 기러기 털을 불사르는 것 같았다. 그러나 황제께서는 죽이지 않는 것을 (참된) 무(武)로 여기시어 오직 덕(德)을 펼치는 것을 우선으로 삼으셨기에 칙서를 내려 깨우치시길, “오거라, 짐이 너를 온전하게 하리라. 그렇지 않으면 도륙하리라”고 말씀하시었다. 용골대와 마부대 같은 여러 대장(大將)이 황명(皇命)을 받들어 길에서 (서로가) 서로를 이었다. 이에 우리 과군(寡君)이 문(文)・무(武)의 여러 신하를 모아 놓고 말하였다. “내가 대방(大邦)에 화호(和好)를 부탁한 지 이제 십 년이 되었다. 내가 어리석고 미혹한 탓에 하늘의 정토(征討)를 스스로 재촉하여 수많은 백성이 어육(魚肉)이 되었다. 죄(罪)는 나 한 사람에게 있다. (그런데도) 황제께서 오히려 차마 도륙하지 못하시어 이와 같이 깨우쳐 주시었으니, 내가 어찌 감히 공경히 받들어 위로는 우리 종묘사직을 보전하고 아래로는 우리 생령(生靈)을 보호하지 않겠는가?” 대신(大臣)들이 그를 돕고 칭송하니 마침내 수십 기(騎)를 이끌고 군전(軍前)에 나아가 죄(罪)를 청하였다. 황제께서는 이에 그를 예의로써 우대하고 은혜로써 어루만지시었으며, 한 번 만나고도 진심으로 대하시었다. 상물(賞物)을 하사하신 은혜는 따라간 신하들에게까지 두루 미쳤다. (항복의) 예가 끝나자, 곧바로 우리 과군(寡君)을 도성(都城)으로 돌려보내시었고, 남쪽으로 내려간 군사를 즉시 소환하시고 군사를 정돈하여 서쪽으로 가시었으며, 백성을 어루만지고 농사를 권면하시었다. 멀리 또는 가까이 새처럼 흩어졌던 사람들이 모두 그 거처로 돌아왔으니, 어찌 커다란 행운이 아니겠는가?

소방(小邦)은 상국(上國)에 죄(罪)를 지은 지 (이미) 오래되었다. 기미년(1619)의 전쟁에서는, 도원수(都元帥) 강홍립(姜弘立)이 명조(明朝)를 도우러 출병하였다가 군사가 패하여 사로잡혔다. 태조(太祖) 무황제(武皇帝)께서는 다만 홍립(弘立) 등 몇 사람만 억류하시고 나머지는 모두 석방하여 돌려보내시었다. 은혜가 이보다 큰 것이 없었다. 그러나 소방(小邦)은 미혹하여 (그 은혜를) 깨닫지 못하였다. 정묘년(1627)에는, 지금의 황제께서 장수에게 동정(東征)을 명하시었다. 본국(本國)의 군신(君臣)은 바다의 섬으로 피해 들어가서는 사신을 보내어 화의를 청하였다. 황제께서 그것을 윤허하여 형제의 나라로 삼으시었다. 강토는 다시 완전하게 하시었고, 홍립(弘立) 또한 돌려보내시었다 이때로부터는 예우가 변치 않았다. 사신의 행렬이 오가며 교차하였다. (그러나) 불행하게도 들뜬 논의가 선동하여 전란의 계제를 빚어냈다. 소방(小邦)은 변방의 신하에게 신칙(申飭)하면서 언사가 불손하였다. (그런데) 그 문서를 사신(使臣)이 획득하였다. (그런데도) 황제께서는 오히려 너그러이 용서하시어 곧바로 군대를 보내지 않으시었다. 이에 먼저 밝은 유지(諭旨)를 내리시어 군사(를 일으킬) 시기[師期]를 (약정하시며) 간곡하게 반복하며 깨우치시기를 마치 귀를 잡고 (말하고) 면대(面對)하여 명하듯이 하시었을 뿐만 아니다. 그러나 끝내 (화를) 면치 못하였으니 소방(小邦) 군신(群臣)의 죄(罪)는 더욱 피할 길이 없었다. 황제께서 이미 대병(大兵)으로 남한산성을 포위하시었으며 또한 명을 내리시어 한쪽 군사로 하여금 강도(江都)를 먼저 함락하게 하시니, 궁빈(宮嬪)과 왕자(王子) 및 경사(卿士)의 가족이 모두 포로가 되었다. 황제께서는 여러 장수를 훈계하시어 소란을 일으키거나 해코지하지 못하게 하시었고, 종관(從官) 및 내시(內侍)로 하여금 보살피도록 하시었다. 이윽고 은전(恩典)을 크게 베푸시었다. (그 덕택에) 소방(小邦)의 군신(君臣) 및 그 사로잡힌 권속(眷屬)들이 옛날(의 자리)로 복귀하였다. 서리와 눈이 (내리던 겨울이) 일변(一變)하여 (햇볕) 따뜻한 봄날이 되었다. (만물이) 시들던 가뭄이 일전(一轉)하여 때맞추어 내리는 비가 되었다. 나라가 이미 망하였으나 다시 존속하게 하시었다. 종묘의 제사가 이미 끊어졌으나 다시 이어지게 하시었다. 동쪽 땅 주위 수천 리가 모두 생성(生成)의 은택을 입었다. 이는 실로 옛날 서책에서도 보기 드문 것이다. 아아, 훌륭하도다! (서울대 구범진 교수의 번역문)

명(銘: 운문으로 찬양한 글) 부분을 제외한 삼전도 비문의 전문이다. 삼전도 비문은 말 그대로 대청황제공덕비임이 여실히 드러났다. 앞에서 언급한 조선왕조실록과 만문당안에 기록된 치욕 이상의 기록이다.

삼전도비는 강홍립의 사르흐 전투부터 시작하여 조선이 전쟁을 자초한 내력과 함께 청태종의 조선 침략이 의로운 전쟁(jurgan i cooha)이라고 미화하는 한편, 조선국을 보전케 해준 청태종의 은혜를 강조하고 있는 전승기념비이기도 하다.

그런데 대청황제공덕비는 여느 전승기념비와는 다르다. 고대 페르시아 다리우스 1세의 비시툰 전승기념부조나 고구려 광개토왕대비에서 확인할 수 있는 것처럼 전승기념물의 비문은 승리자 측에서 직접 만드는 것이 일반적이다. 그러나 청태종은 패전국의 신민들로 하여금 인력과 비용을 들여 공덕비를 세우게 했을 뿐만 아니라 비문 자체도 다시 한 번 치욕을 주려는 듯 신민들로 하여금 직접 작성하도록 하였다.

이는 피정복민의 자발적 칭송을 위장하여 정복자의 공덕을 한 차원 높이려는 의도로 보이지만, 상대 진영의 내부 분열을 유도하는 ‘이이제이(以夷制夷)’ 전략이었는지도 모른다. 실제로 조선에서는 대청황제공덕비가 조성된 지 30여년 만에 비문을 찬술한 자에 대한 비난의 포문이 열리자 권력 분열이 가열차게 일어났으니 말이다.

- 비운의 비문 작성자, 이경석

비문을 작성해야 하는 비운의 주인공은 어떻게 탄생되었을까?

삼전도에서 항복 의식을 끝낸 지 얼마 되지 않은 정축년 3월초, 조선 침공의 선봉을 섰던 마부대가 비변사(備邊司)에 대청황제공덕비를 조성할 것을 은밀하게 제안했다. 비변사는 ‘크게 공들이지 않고도 빛이 많이 나는’ 일에 즉각 동의하고 비석 건립에 주도적으로 나섰다. 우여곡절 끝에 비문을 새겨 놓을 대리석과 단소(壇所)에 사용될 화강암 등을 마련하고 비각의 골격도 완성된 것은 그해 10월 무렵이었다. 조선 조정에서는 청나라에서 작성한 비문이 올 것을 기다리고 있었다. 때마침 만주어 전서체로 쓰인 조선의 새 국보와 고명을 전해줄 청나라 칙사 용골대와 마부대가 한양에 도착했다. 그런데 삼전도 공덕비 조성 현장을 다녀온 마부대로부터 뜻밖의 요구가 있었다. 공덕비에 들어갈 비문을 조선측이 직접 작성하라는 것이다. 그것도 자기들이 비문을 가지고 심양에 가지고 갈 수 있도록 5일내에 완성하라는 것이다. 비문은 당연히 청나라에서 작성하여 보낼 것으로 생각했던 인조는 당황하여 항변도 했으나 청태종의 뜻이라는 데에는 저항할 방법이 없었다. 인조는 서둘러 청태종의 공덕비를 지을 조선의 문장가 네명을 물색했다. 왕명을 받은 네 사람 모두 그 일을 탐탁하게 생각하지 않았다.

장유(張維), 이경전(李慶全), 조희일(趙希逸), 이경석(李景奭)에 명하여 삼전도비문을 찬출(撰出)토록 하였는데 장유 등이 상소하여 사퇴하였으나 왕이 허락하지 않았음으로 세 사람이 할 수 없이 지어 바치게 되었는데 조희일은 채택되지 않도록 하기 위하여 일부러 그 문사(文辭)를 졸렬하게 지었고 이경전은 병이라 구실하고 짓지 않고 있다가 세상을 떠났다. (조선왕조실록 인조 15년 정축년 11월 25일)

결국 이경석과 장유의 글이 채택되어 사신을 통하여 두 비문 초안이 심양에 보내졌다. 심양에서는 범문정이 두 사람의 글을 살펴보고 장유의 글은 정백(鄭伯)의 고사(故事) 인용이 적절치 않다고 버리고 이경석의 글을 최종적으로 선택했다. 그러나 이경석의 글도 손자 이하성의 말대로 포장(鋪張)하지 않은 채로 간결하게 쓴 것이어서 수정조건부로 채택된 것이었다.

장유와 이경석이 지은 삼전도비문을 청국으로 들여보내 이를 선택하도록 하였더니 범문정이 그 글들을 보고 장유의 글은 문구 중에 마땅하지 않은 것이 있고 이경석의 글은 쓸만하나 좀 더 첨가해 넣을 말이 있다 하여 다시 개찬(改撰)하여 쓰라고 하였음으로 인조가 이경석에게 명하여 개찬케 하였다. (조선왕조실록 인조 16년 무인년 2월)

이처럼 이경석은 범문정이 요구한 ‘좀 더 첨가해 넣을 말’을 반영하여 수정하지 않으면 안 될 처지에 놓였다. 인조가 이경석을 만나 비문 개찬을 명하면서 간곡하게 말했다.

‘옛날 월나라 왕인 구천이 오왕에게 항복한 후 신하와 첩이 되었을망정 이를 부끄럽게 여기지 않고 와신상담하여 조용히 자기 나라의 강력한 힘을 길러 마침내는 오를 멸망시켜 복수의 공적을 쌓았듯이 오늘날은 오직 저들의 의향에 맞도록 하여 이 이상의 격심한 불행이 없도록 하라’

당시 홍문관의 대제학이 부재한 상태에서 제학으로 봉직하고 있던 이경석으로서는 인조의 지시에 따르지 않을 수 없었다. 게다가 와신상담하겠다는 취지로 설득해 오는 인조의 초조함과 진정성(?)에 신하로서 거절할 수 없었다. 사실 이경석은 이괄의 난 때를 비롯해 인조가 곤경에 처했을 때마다 그를 호종한 군신간의 의리에 충실한 사람이었다. 한편 그는 남한산성 농성기에 장유와 함께 주화파적 입장을 견지한 사람으로서 다시 한 번 국가의 존망이 달린 삼전도비문 개찬을 마다할 수 없었을 것이다. 그러나 그는 고뇌했다. 오랑캐 정복자인 청태종의 공덕을 찬양하는 글을 쓰는 것이 개인의 명예를 더럽히는 일이라는 것을 너무도 잘 알기 때문이다. 어렸을 때 자기에게 글을 가르쳐주었던 큰형 도승지 이경직(李景稷)에게 보낸 편지에서 ‘글 쓰는 법을 배운 것이 후회스럽다(悔學文字)’고 하였다. 또 어떤 시에서는 ‘창피한 마음을 가눌 길 없어 백길 되는 오계 강물에 투신하고 싶다(愧負浯溪百丈崖)’ 할 정도로 괴로워했다. 그러나 ‘나라의 존망을 무시하고 의명(義名)을 도모하려는(國家存亡 置之度外 謨占義名)’ 당시의 많은 유자(儒者)들과 달리 그는 오명을 무릅쓰고 사의(私義)를 버리고 공의(公義)에 따랐다. 역사의 악역을 담당한 것이다.

그 악역이 지나쳤을까? 앞에서 본대로 삼전도비문은 청태종의 공덕을 극찬하고 있다.

본문에서는 조선의 전쟁자초론(戰爭自招論)과 청태종의 의전론(義戰論)과 청나라판 재조지은론(再造之恩論)을 서술하고 명(銘) 부분에서 이를 시적(詩的) 언어로 표현하고 있다.

숙종실록 사관의 말대로 ‘뜻을 다해 포장(鋪張)하여 오랑캐의 공덕을 칭송하고 오랑캐의 뜻에 맞춘’ 듯하고 송시열의 말대로 ‘저들의 환심을 사려고 마음껏 아첨하여 미리 지어 놓은 글처럼’ 읽힌다.

- 청측의 비문 수정 요구에 저항의 흔적을 남기다

그러나 이경석이 쓰고 고친 비문의 글이 오로지 그 혼자의 생각에서 나온 것일까? 비문의 기본 내용은 남한산성 농성 중에 오고간 양측의 국서에 근거한 것은 아닐까? 범문정이 요구한 ‘좀 더 첨가하여 넣을 글’이 따로 있었던 것은 아닐까?

사실 현존하는 삼전도비문의 기본 내용과 표현들은 남한산성 농성기에 10여 차례 오고간 항복 협상 문서 즉 국서에 거의 다 들어 있었다. 특히 인조 15년(1637년) 정축년 1월2일 청 진영에서 조선에 보낸 청의 1차 국서와 그 다음날 조선측이 이에 답한 조선의 1차 국서 가운데 삼전도 비문의 기본 구성과 표현들이 상당 부분 일치 하고 있다. 필자만의 생각일까? 논문 표절기를 돌린다면 비문의 국서 표절률은 50% 이상 나올 게 틀림없다. 범문정의 메모까지 겹치기 표절 검사를 한다면 표절률은 그보다 훨씬 높을 것이다. 다시 말해 이경석이 쓴 비문은 청나라에 아부하기 위해 혼신의 노력을 기울인 창작품이 아니라 국가의 위기 앞에 그들의 비유를 맞추기 위해 짜깁기한 영혼 없는 시험답안지가 아니었을까 싶은 것이다.

최근에 조선실록에서 언급한, 범문정이 요구한 ‘좀 더 첨가해 넣을 말’과 관련된 실체가 하나둘씩 밝혀지고 있다. 서울시립대 배우성 교수는 2010년 2월 국내 학계에서 처음으로 대만에 있는 세로 47.5, 가로 71.0센치미터에 달하는 범문정 메모를 발굴, 소개하였다. 대만에서 출간한 영인본 해제에는 ‘범문정이 조선에 지어 보내 이경석에게 참고하게 한 원문일 가능성이 있다’는 설명도 붙어 있다고 한다. 그의 <서울에 온 청의 칙사 마부대와 삼전도비> 논문에 따르면 범문정 메모에는 강홍립이 명을 도와 청을 공격한 일, 절화교서(絶和敎書)와 관련된 조선의 과오, 청의 은혜 등에 관해 언급하고 있는데 현존하는 삼전도비문의 내용과 거의 동일하다. 심지어 표현까지 유사하거나 일치하는 대목들도 적지 않다고 한다. 한편 범문정은 조선이 병자년 3월에 지방 관리에게 신칙(申飭)한 절화교서의 핵심적인 내용들을 구체적으로 언급하면서 그것이 병자호란의 원인이 되었음을 강조하였지만, 이경석은 ‘우리나라에서 변신(邊臣)에게 신칙(申飭)하는 말에 불손한 내용이 있었다’고만 적었다고 한다. 또한 그는 이경석이 범문정의 문건에는 보이지 않는, ’인조가 종사를 보존하고 백성을 보전하기 위해 항복하기로 결정하였다‘는 대명의리보다 국가를 우선시하는 주화파의 주장을 삼전도비문에 넣어 나름대로 조선측 입장을 반영하였다고 주장한다.

서울대 구범진 교수는 2020년 3월 발표한 <병자호란 전야 외교 접촉의 실상과 청의 기만 작전 그리고 [청태종실록]의 기록 조작> 논문에서 청태종의 최후통첩 여부와 그 기만성을 추적하여 청의 ‘의로운 전쟁 서사 만들기’의 실상을 폭로한 바 있었다. 이 논문에서 구범진 교수는 범문정의 메모 가운데 청태종의 최후통첩에 관련된 내용이 있다는 사실에 주목하고 삼전도 비문의 비밀(?) 하나를 파헤치는 성과를 올렸다. 그가 언급한 청태종의 최후통첩 관련 범문정의 메모는 다음과 같다.

(황제께서는) 우리 조선이 화호(和好)를 깼음을 밝히 알고도 오히려 호생(好生)의 마음으로 그 죄를 밝히 헤아리시면서 모년 모월 모일(某年月日)에 가서 정토(征討)한다는 기밀을 (알려 주시고), 정토의 시비(是非)를 우리에게 명명백백하게 가르쳐 주시기를 마치 하늘이 재이(災異)로써 사람에게 보여주듯, 마치 아버지가 아들을 가르치듯, 마치 형이 동생을 가르치듯 하시었다. 만약 정말로 우리나라 사람들을 죽이고 해치려는 마음이 있었다면, 반드시 그 불의(不意)에 (군사를) 내시고 그 방비 없을 때 공격하셨으리니, 어찌 기꺼이 밝게 우리에게 가르쳐주셨겠는가? (그런데도) 국왕이 여전히 깨닫지 못한 까닭에 황제께서 대병(大兵)을 몸소 이끌고 우리 조선을 정토(征討)하시었다.

그에 따르면 이경석은 상기 범문정의 메모를 비문에 옮기면서 청태종의 최후통첩 언급과 기습공격에 대한 변명 내용이 사실과 일치하지 않음을 인지하고 저항한 흔적이 보인다는 것이다. 즉 이경석은 구체적인 최후통첩일을 암시하는 ‘모년모월모일’을 ‘사기(師期:군사를 일으키는 때)’라는 애매한 말로 바꿔 쓰고, ‘만약 정말로 우리나라 사람들을 죽이고 해치려는 마음이 있었다면, 반드시 그 불의(不意)에 (군사를) 내시고 그 방비 없을 때 공격하셨으리니, 어찌 기꺼이 밝게 우리에게 가르쳐주셨겠는가?’ 부분을 생략함으로써 이경석은 청태종의 ‘새빨간 거짓말’을 은연중 폭로하였다는 것이다.

- 공의(公義) 따른 신하의 비애

하지만 이경석의 위와 같은 노력과 저항에도 불구하고 삼전도 비문은 청측에게는 영광스러운 메시아(messiah) 찬양문으로, 조선측에게는 치욕스러운 메조키시스트적(masochistic) 죄인론으로 읽히는 데는 어려움이 없다.

청나라 사신은 이 메시아 찬양문을 읽거나 탁본을 뜨기 위해 정례 행사처럼 삼전도비를 방문, 유람했다. 그들은 삼전비도비 글자나 비각이 훼손되었는지를 점검하기도 했다. 영남의 어떤 선비가 삼전도비를 부수어버렸다는 근거 없는 소문이 심양에까지 번져나갔을 때에는 청의 진상조사단이 3차례나 파견되었다. 영조실록 기사를 보면 영조 11년 을묘년(1734년) 11월에 삼전도 비문에 적힌 홍립(弘立)이라는 두 글자에 대해 청 사신들의 특별한 요구가 있었다. ‘비문 가운데 강홍립(姜弘立)의 ’홍립(弘立)‘ 두 글자를 황래(黃來)로 고쳐 써서 들여보내라’는 것이다. 그래서 건륭제의 이름 홍력(弘曆)과 같은 ‘홍(弘)’ 자는 ‘황(黃)’으로 고쳐서 휘(諱)하고, ‘력(曆)’의 한음 발음과 같은 ‘립(立)’ 은 ‘래(來)’자로 바꾸라는 것이었다.

한편 조선의 관료들은 청나라 사신들이 삼전도비를 둘러보면서 허세를 부리는 것에 역겨워했지만 그들이 내친 김에 남한산성에 가서 산성의 개축이나 군비 실태를 점검할까 두려워했다. 조선왕조실록 등 조선측 기록을 면밀하게 살펴본 정병진 교수의 연구에 따르면 청 사신들의 삼전도 방문은 홍타이지 시기 3회, 강희제 시기 28회, 옹정제 시기 7회, 건륭제 시기 1회의 사실을 확인할 수 있었다고 한다. 주로 강희제와 옹정제 시기에 삼전도 방문이 집중되어있고 건륭제 이후에는 거의 이루어지지 않고 있는 게 눈에 띈다.

영광은 순간이고 치욕은 영원한 걸까? 조선인에게 삼전도비는 예나 지금이나 논란의 대상이자 울분과 한탄의 매개체로 작용했다. 그들의 분노는 병자호란 시기의 관료들에 대한 비판으로 이어지거나 비문의 작성자 이경석에게 향하는 경우도 많았을 것이다. 때로는 오랑캐에 대한 복수 설치를 다짐하기도 하였을 것이다. 그런데 의외의 사실을 하나 알게 되었다. 삼전도 비문을 썼다는 이유로 이경석을 비난한 사람이 처음 나타난 때가 삼전도비가 세워진 지 꼭 30년만이라는 사실이다. 그 비난의 주인공은 송시열(宋時烈)이다.

그런데 왜 그때까지는 이경석을 비난한 사람이 없었던 걸까? 앞에서 살펴본 바와 같이 배우성과 구범진 두 교수가 밝혀낸 이경석의 ‘숨은 노력과 저항’을 당대 사람이 알고 있었기 때문일까? 그럴 리 없다. 그 비밀의 단초를 제공하고 있는 조선왕조실록은 당대인은 누구도 볼 수 없었던 것이고 범문정의 메모도 최근에야 발굴된 자료이기 때문이다. 이경석이 청 권력의 보호 아래 있었기에 그를 비난할 수 없었을까? 그럴 가능성도 없어 보인다. 왜냐하면 이경석은 후술하는 바와 같이 청의 부당한 압력에 저항하여 척화파 이상으로 블랙리스트에 오른 인물이기 때문이다. 그렇다면 척화파의 강요된 침묵 때문이었을까? 그럴 가능성 또한 희박하다. 그들이 한때 산림 속에 파묻혀 공론을 주도하지 못한 것은 사실이나 그들의 문집에도 이경석을 비난한 자료는 찾아보기 어렵기 때문이다. 더욱이 이경석은 송시열과 송준길 같은 척화파 인물들도 개인의 인사기록카드인 인대(人岱)에 적어 넣었다가 나중에 관료로 등용하였기에 그는 척화파 내에서도 신망이 높았다. 그렇다면 송시열이 이경석 킬러로 커밍아웃하는 데 30년이라는 한 세대가 걸린 이유는 도대체 어디에서 찾아야 할까? 그것은 바로 이경석의 오명도, 죽음도 불사하는 실사구시적 멸사봉공 태도 때문이라고 할 것이다.

- 오명도, 죽음도 무릅쓰고

이경석은 전쟁이 끝난 후 척화파 신료들이 오랑캐에게 항복한 오군(汚君)을 섬길 수 없다(不事汚君)며 떠나간 조정에서 대사헌, 이조판서, 영의정 등 국정 실무를 맡았다. 심양의 소현세자 시강원 서리로 있으면서 김상헌 석방을 주도하고, 명나라 배가 선천에 정박한 문제로 조선이 어려움에 처했을 때 청 간섭에 단호히 맞장 뜬 이유로 척화파보다 등급이 높은 반청(反靑) 블랙리스트에 오르기도 했다. 이경석의 진가는 나라의 위기 때 다시 한 번 드러났다. 효종 즉위 1년 1650년에 김자점(金自點) 등 친청파들이 효종의 북벌 준비 움직임을 청에 밀고했다. 조선국왕 효종에게 직접 책임을 묻고자 하는 청의 문책사(問責使) 6명이 심양을 떠났다는 장계가 급히 올라왔다. 조선 조정은 다시 한 번 청의 침략이 있을지도 모른다는 공포에 휩싸였다.

이 때 그 문책을 홀로 감당하겠다고 나선 이가 있었다. 당시 영의정 이경석이었다. 그는 일인지하 만인지상(一人之下 萬人之上)의 신분으로 청천강을 넘어 의주로 달려가 청나라 문책사들을 맞이했다. 청의 문책사들은 조선의 영의정이 변방까지 찾아와 접대하는 사실에 놀랐지만 한양에 도착하자마자 남별궁(南別宮:지금의 조선호텔 옆 환구단 자리)에 조선의 대신들을 불러 모아 다그쳤다. 일본의 침입을 핑계로 남한산성을 수축하고 군비를 증강하는 등 북벌 계획의 내용을 이실직고하라는 것이다. 처벌을 우려한 다른 대신들과는 달리 모든 책임이 영의정 한 사람에게 있음을 강변했다. 청 문책사들이 그럴 리 없다고 난리를 쳤지만 이경석은 거듭 ‘단독범행’임을 강하게 어필했다. 청 문책사들은 이미 친청파의 내부고발로 북벌 계획이 효종을 중심으로 이루어진 국가적 조치라는 사실을 알고 있었지만 결국에는 어쩔 수 없이 이경석의 단독범행으로 처리하였다.그러나 이경석은 정축화약을 위배한 대역죄로 사죄(死罪)에 처해질 위기에 놓였다. 가족들도 장사지낼 상구(喪具)들을 들고 와 대궐 앞에서 기다리고 있었다고 한다. 원로대신의 충성에 감복한 효종이 직접 청나라 사신들을 만나 이경석 구명활동에 나섰다. 청 사신에게 천금을 하사하기까지 했다. 이경석에 대한 처벌은 의주 백마산성에 위리안치(圍籬安置)하는 것으로 최종 결론이 났다. 효종은 유배를 떠나는 이경석에게 손편지(手札)를 써서 위로의 말을 건넸다.

“덕이 부족하고 사리에 어두운 내가 나라를 잘 다스리지 못하여 오늘과 같은 일이 있게 되었으니, 너무나 통탄스럽다. 관하(關河)가 아득히 멀어 그리움이 간절하겠지만, 천도가 밝으니 서로 만날 날이 있을 것이다. 경은 모름지기 자중자애하라. 차자의 내용은 내가 가슴에 새기겠다."(이경석 신도비)

이경석이 백마산성에 유배된 후에도 효종은 청 칙사들과의 막후 뒷거래(?)를 불사하면서 이경석의 해배를 위해 지속적으로 노력했다. 그 결과 이경석은 ‘영원히 등용하지 않는다(永不敍用)’는 조건으로 1년 만에 백마산성 위리안치에서 풀려나왔다. 실제로 이경석은 그 이후 영중추부사 등 원로 고문으로서 공직을 수행하였으나 실질적인 관직을 맡지는 않았다.

그는 1659년 효종이 승하할 때는 국가의 원로로서 남인과 서인의 치열한 당파 싸움으로 피를 부를 뻔한 예송 문제를 지혜롭게 마무리하였다. 현종은 피부병으로 온양 온천 행궁을 다녀올 때가 많았는데 그 때마다 이경석은 유도대신(留都大臣)을 맡았다. 이처럼 이경석은 인조, 효종, 현종 등 3조에 걸친 충신으로 활약했는데, 이는 그가 사의(私義)를 버리고 공의(公儀)를 앞세우는 멸사봉공 정신을 인정받았기에 가능한 일이었다. 박세당의 표현대로 그는 ‘노성인(老成人)’으로 존중받기에 이르렀다.

1668년 11월 이경석은 70세가 넘는 1품 이상 원로가 받을 수 있는 궤장(几杖: 의자와 지팡이)을 현종으로부터 하사받았다. 현종은 이경석의 궤장연(几杖宴)에 놀이패를 보내고 영의정을 비롯한 대신들을 참석하게 해서 이원익(李元翼) 이후 반세기만에 열린 궤장연을 국가적 잔치로 만들었다. 이 때 많은 대신들이 이경석에게 오래 오래 건강하게 살라는 축복의 메시지를 전달했다. 송시열도 같은 뜻의 ‘수이강(壽而康)’ 메시지를 보냈다.

- 도 넘은 송시열의 비난, 왜?

그런데 바로 이날 송시열은 영화 제목만큼이나 ‘은밀하게 위대하게’ 이경석 킬러로 커밍아웃하였다. 송시열이 이경석의 궤장연에 써서 보낸 ‘수이강(壽而康)’이란 말이 축복을 가장한 저주의 메시지라는 사실이 폭로된 것이다. 그것도 송시열 본인의 상소문을 통해서 말이다. 어떻게 된 일일까? 궤장연이 있은 다음 해 현종이 온양 온천 행궁에 머문 일이 있었다. 임금을 알현하러 오는 대신들의 발길이 뜸했다.

당시 유도대신으로 있던 이경석이 상소를 통해 이 문제를 제기했다. 그때 온양 근처 전의(全義)에 머물면서 행궁을 찾지 않았던 송시열이 ‘도둑이 제 발 저린’ 격으로 이경석의 상소가 자기의 잘못을 지적한 것으로 판단해 반격 상소를 올렸다. 그는 이 상소문에서 이경석이 송나라 정강(靖康)의 변 때 금나라에 항복 문서를 잘 포장하여 작성한 덕택에, 오랑캐에게 인정을 받아 오래 오래 건강하게, ‘수이강(壽而康)’하게 살았던 손적(孫覿) 같은 사람이라고 한 것이다.

당시 송시열의 상소문을 열람한 대신들은 깜짝 놀랐다. 송시열의 절친 송준길마저 그의 거친 언사에 당황했다. 이경석은 다름 아닌 송시열을 발탁한 은인이었을 뿐만 아니라 송시열의 뜬금없는 비판을 받을만한 행동도 하지 않았다는 것을 모두 잘 알고 있었기 때문이다. 그러나 송시열은 내친김에 한 발 더 나아갔다.

그 사람(이경석을 말함)의 처신이 너무나도 치사하고 잘못되었는데도 그때 사람들이 함부로 존중하고 숭앙(崇仰)하여 세상의 의로운 도가 날로 아래로 떨어지게 되었네. 그러므로 부득이 일을 따라 지적하고 배척하여 한 가닥 세도의 명맥을 부지함으로써 마음으로 주자(朱子)가 손적(孫覿)의 일을 기록한 의리에 따르려고 했던 것이네.

대체로 당시의 일(삼전도 비문 짓는 일)이 어쩔 수 없이 몰린 것이기는 하지만, 어찌 알맞게 대처할 방도가 없었겠는가. 그렇건만 저들의 환심을 사려고 마음껏 아첨하여 미리 지어 놓은 글처럼, 조금도 고통을 참고 원통함을 삼키며 말하고 싶지 않은 것을 억지로 말하는 뜻이 없었네. 참으로 털끝만큼이라도 사람의 본성이 있다면 어떻게 차마 이처럼 하였겠는가.

그 사람은 본시 향원(鄕原: 사이비 군자)이네. 윗사람이건 아랫사람이건 모두에게 아첨하여, 좋아하지 않는 사람이 없기 때문에, 당시에 명망이 대단하여 잘못되고 틀린 말일지라도 사람들은 그 말을 신복(信服)하여 쳐 깨뜨리지 않으니, 석가(釋迦)의 해독이라도 이처럼 심하지는 않았을 것이네.

대체로 그 사람이 향원의 마음으로 오랑캐의 세력을 끼고서 일생 동안 행신(行身)하는 방법을 삼으니, 만일에 경인년 봄의 한 가지 일(효종 1년 백마산성으로 유배간 일)이 아니었다면, 개도 그가 남긴 음식을 먹지 않을 것이네 (송자대전 70권, 송도원에게 보낸 답신)

이경석을 비난하는 상소로 물의를 빚은 직후 송시열이 송준길 문도(門徒)에게보낸 편지의 일부다. 윤선거가 송시열을 질타하는 편지, 즉 기유의서(己酉擬書)를 쓸 무렵의 일이다.

서인의 영수로 성장한 송시열은 삼전도 비문의 잘잘못만을 따지지 않았다. 궤장까지 하사받은 이경석을 향원(鄕原) 운운하며 아첨배 수준의 소인배로 몰아갔다. 이경석이 먹다 남은 음식은 개도 안 먹을 것이라(狗不食其餘)는 치욕적인 언사도 서슴지 않았다. ‘도둑이 제 발 저린’ 오해로 시작된 비난의 강도가 도를 넘은 게 분명했다.

그러나 이경석은 ‘이에는 이’로 대응하지 않았다. 송시열의 오해가 있을 거라고 생각했다. 이경석은 2년 후 77세의 나이로 세상을 떠났다. 현종을 비롯한 조정 대신들의 애도의 물결이 넘쳤다. 송시열의 뜬금없는 일방적인 공격은 그렇게 맥없이 끝나는 듯했다.

- 올빼미와 봉황은 다르다

다시 한 세대가 흐른 후 이경석을 옹호하며 ‘죽은’ 송시열에게 도발하는 자가 나타났다. 소론의 영수 윤증과의 혈연과 노론의 영수 송시열과의 악연을 동시에 갖고 있는 박세당이었다. 1702년 박세당은 그가 찬술한 이경석의 신도비명 서두에서 송시열을 노성인(老成人: 이경석)을 모함하는 불상(不祥)한 무리임을 암시하고 명문(銘文)에서는 송시열을 올빼미로, 이경석을 봉황으로 비유했다. 본래 올빼미와 봉황은 성질이 다른데, 올빼미는 ‘음려(陰戾)하고 사나와서 공격하기를 좋아하고’ 봉황은 ‘옹용(雍容)하고 상서롭고 화(和)하여 위협하는 것을 보고도 돌아보지 않는 덕’을 지녔다고 했다. 그러니 봉황 이경석이 올빼미 송시열의 말에 귀를 기울일 가치조차 없다고 한 것이다(梟鳳殊性 載怒載嗔 不善者惡君子 何病). 1664년 김만균(金萬均)의 청사 영접 거부 사건에서 공의(公義)보다 사의(私義)를 우선시한 송시열과 대립하면서 생겨난 박세당의 묵은 감정의 폭발일 수도 있겠다 싶다.

박세당은 송시열이 병자호란 종전 30년 만에 이경석을 공격하고 나선데 대한 이유를 네 가지 정도로 분석하기도 했다. 첫째, 이경석이 기해예송 때 송시열의 사종설(四種說)을 지지하지 않았고, 둘째, 이경석이 윤선도의 위리안치 처벌을 경감하고자 했으며, 셋째 송시열이 찬술한 효종 영능(寧陵)의 지문(誌文)을 수정하라고 하였고 넷째, 이경석이 송시열의 사돈관계 제안을 거절한 데 대한 송시열의 불만 때문이라고 하였다.

이경석의 손자 이하성도 박세당을 지원사격하는 상소를 올렸다. 그는 송시열이 삼전도비 문제를 꺼내든 시점에 주목했다. 그의 상소에 따르면 송시열이 이경석과 ‘명성과 지위가 서로 비등(比等)하고 기세(氣勢)가 더욱 성함에 이르자’, 이경석을 따르는 세태를 우려하며 삼전도비문의 과공비례(過恭非禮)를 문제 삼아 그를 공격하기 시작했다는 것이다. 또한 그는 자기의 은인 이경석을 손적과 같은 매국노요 향원 같은 소인배로 취급하는 송시열은 참으로 은혜를 모르는 사람이라고 격렬하게 성토했다. 즉 이하성은 송시열을 비난하는 상소에서 의리쌍행론(義利雙行論)과 배은망덕론을 함께 주장했던 것이다.

그러나 박세당과 이하성 등 소론 세력이 김창흡을 비롯한 노론의 상소 대공세를 막을 만한 힘은 없었다. 1703년 숙종은 노론의 손을 들어주었다. 결국 박세당은 이경석의 신도비명에서 선정(先正)‘ 송시열을 무고한(?) 이유로, 출간되지도 않은 그의 <사변록(思辨錄)>을 빌미 삼아 사문난적으로 처벌받았다. 신도비명과 사변록의 원본은 불태워지고 말았다. 실제로 이경석의 신도비는 그의 사후 80년여년이 지난 1753년이 되서야 지금의 성남시 판교에 세워지게 되었다. 그러나 그마저도 석수쟁이로 변신한 노론 세력들이 비명(?)의 글자들을 쪼아내어 백비(白碑)로 만들어 놓았다. 그 백비마저 백여 년 이상 땅속에 파묻히다 1975년에 이르러서야 복제판 흑비(黑碑)와 함께 지상에 다시 서 있다.

- 우여곡절에도 길이 남은 삼전도비

세력의 받침이 없는 이경석의 신도비와 달리 국가적 보호를 받았던 대청황제의 공덕비는 수백 년 동안 건재했다. 1897년 조선의 ‘칭제(稱帝)’와 함께 청나라 사신을 영접하던 영은문과 그들이 숙소로 사용하던 남별궁이 부서지고 각각의 자리에 조선의 독립을 상징하는 독립문과 환구단이 세워졌다. 치욕의 삼전도비는 그보다 2년 앞서 땅속에 파묻혔다. 삼전도의 치욕이 영원히 잊히는가 싶었다. 그러나 1917년 일제 당국에 의해 땅속의 삼전도비가 지상으로 올라왔다. 조선인에게 보란 듯이 수치기념비로 다시 세워졌다. 해방 후에는 이승만 정부의 주도로 삼전도비는 땅속으로 처박혔다. 1960년대 초 한강대홍수로 모습을 드러낸 삼전도비는 수장(水葬)의 위기를 넘기며 다시 지상으로 올라왔다. 1980년대 초 전두환 정권의 주도로 삼전도비는 송파구 석천동 소공원에 역사기념비로 다시 섰다. 2007년에는 삼전도비 비신에 ‘철거’를 외치는 붉은 스프레이 세례를 당했다. ‘붉은 분노’를 씻어낸 삼전도비는 옛자리를 찾아 갔다. 석촌호수 한가운데가 본래 자리로 획정되어 삼전도비가 서호 옆 한적한 곳에 다시 선 것이다.

석촌호수 옆 삼전도비 앞에 섰다.

삼전도비는 옛 자리에 옛 형상으로 그대로 서 있다. 그러나 옛날처럼 삼전도비는 강변에 우뚝 선 랜드마크가 아니다. 여전히 고층빌딩 숲속에 ‘파묻혀’ 있기 때문일까? 555미터 높이의 롯데월드타워 바로 아래에 있는 5.7미터 높이의 삼전도비는 초라해 보일 뿐이다. 삼전도비에 새겨져 있는 ‘치욕’의 글자들도 400년 가까운 세월의 풍파에 시달려 거의 알아보기 어렵다. 1500년이 지나도 또렷하게 보이는 광개토왕대비의 ‘영광’의 글자와 너무도 대조적이다.

- 월나라 구천의 쓸개는 아니었다

분명 치욕의 역사는 종언을 고한 것 같다. 그러나 오뚝이 같은 삼전도비의 역사에서 보듯이 그 치욕의 혼이 언제 되살아날지 모른다는 망령된 생각이 문득 들었다. 삼전도의 치욕을 스스로 씻어낸 사실을 찾지 못했기 때문이다. 조선국왕 인조는 대청황제공덕비 비문의 개찬을 이경석에게 요구하면서 월왕 구천의 고사를 떠올리며 와신상담하여 복수설치할 것을 다짐했다. 그러나 조선은 살아남기에 급급했다. 효종이 북벌을 내세웠으나 현실적으로 복수설치할 기반을 마련하지 못했다. 반면에 복수할 상대는 중국 역사상 최대의 강역을 차지하면서 더욱 강성해졌다.

굴욕의 시간이 길어져 갔다. 그래서일까? 복수의 방향은 엉뚱한 곳으로 향했다. 외부의 적을 향한 설치(雪恥)보다 내부의 정적들을 향한 복수가 대신한 것이다. ‘범려(范蠡)’와 ‘문종(文種)’보다는 이데올로그가 정국을 주도하기 시작했다. 실사구시적 대책보다 화이론적 이념이 앞서게 되었다. 이념은 독선(獨善)을 불렀고 권력은 독재(獨裁)를 향했다. 열린 토론의 문은 닫히고 진영 논리가 활개를 쳤다. 내 눈의 들보는 보이지 않고 네 눈의 티만 보였다. 상대 진영의 적폐를 찾아야 했다. 삼전도비가 정쟁지석(政爭之石)으로 소환된 사연이다. 이를 계기로 삼전도의 치욕을 스스로 씻어내는 길은 역사의 뒤안길로 사라져 갔다. 조선의 삼전도는 결코 월나라의 회계산(會稽山)이 아니며 삼전도비 역시 구천(句踐)이 상담(嘗膽)할 타산지석(他山之石)이 되지 못했다. 치욕의 혼은 영화 ‘애나벨(Annabelle)’ 인형의 주인처럼 역사의 속편에서 엉뚱한 얼굴로 언제 다시 등장할지 모른다.

삼전도비가 강변에 우뚝 서지 않았다면 不有江頭一穹石

어느 행인이 병자호란의 치욕을 기억하겠는가 行人誰記丙丁年

산신령과 물귀신이 삼전도비를 보호하려는 뜻은 山靈水伯勤呵護

모름지기 월왕 구천처럼 상담(嘗膽)하라는 것이 아니겠는가 萬古應如越膽懸

천운이 기구했던 병자년 겨울에는 天步崎嶇丙子冬

회계산 군대가 이 고봉에 주둔했는데 會稽棲甲此高峯

푸른 말 떼 달리어라 강물이 끊어지고 靑駹蹴地河流斷

황옥거는 우뚝해라 돌구멍까지 봉하였네 黃屋凌霄石竇封

국경 나간 삼신에게 부질없이 접견을 했고 出塞三臣空把袂

근왕하던 제장들은 교전도 못 했는지라 勤王諸將未交鋒

다만 지금 가랑비 속의 삼전도에는 只今煙雨麻田渡

화각 속의 큰 비석이 글자마다 붉구려 畫閣穹碑字字彤

강변에 우뚝 선 삼전도비를 바라보며 지은 조선 선비들의 한시다. 하나는 숙종 연간 노론의 대표적 논객으로 활약한 김춘택(金春澤)의 칠언절구이고, 다른 하나는 정조 연간에 활약한 남인 출신 정약용의 칠언율시다. 당파도 시대도 다른 두 시인이 월왕 구천의 고사를 떠올렸다. 조선 사람은 누구나 월왕 구천의 고사를 꿈꾸었다.

관련기사 → (2) 부치지 못한 두 편지, 세상을 둘로 가르다