[2] 이방인 - ④침묵과 사제의 의미

〔인천in〕이 송도국제도시에 있는 복합문화공간 ‘서유당’과 함께 어렵게만 느껴지던 동·서양의 고전 읽기에 도전합니다. ‘서유당’의 고전읽기모임인 ‘하이델베르크모임’은 Jacob 김선(춤추는 철학자), 김현(사회복지사), 최윤지(도서편집자), 서정혜(의류디자이너), 소순길(목사)’ 등이 원서와 함께 번역본을 읽어 내려가며 삶의 경험을 나누고 있습니다.

두 번째 고전읽기- 알베르 카뮈(김화영 역), 이방인 L’Etranger, 민음사.

글: Jacob 김 선

En sortant, et à mon grand étonnement, ils m’ont tous serré la main

“방문을 나서면서 매우 놀라운 일이었지만 그들은 모두 나의 손을 잡고 악수를 했다.”

규칙적으로 우는 한 여자가 있다. 다른 이들은 그녀의 울음소리가 전혀 들리지 않은 것처럼 맥없이 침울한 낯빛으로 한 곳만 바라보고 있다. 문지기가 뭐라 말해도 그녀는 규칙적으로 계속 울었다. 문지기는 한참 뫼르소 옆에 말없이 앉아 있다가 뫼르소에게 우는 여인은 엄마와 매우 친한 분이라고 말한다. 마침내 울음이 그쳤다. 침묵이다. 뫼르소에게 사람들의 침묵이 고통스러웠다.

침묵이란 단어를 보니 조디 포스터와 안소니 홉킨스의 열연으로 조용한 공포를 느끼게 했던 ‘양들의 침묵(The Silence Of The Lambs),1991'이라는 영화가 생각난다.

어렸을 때 경험했던 양들의 울음소리에 얽힌 개인적 트라우마를 극복하는 과정에서 살인마를 잡기위해 또 다른 살인마 의사의 조언으로 자기 안에 들리는 양들의 울음소리를 멈추게 되는 길을 알게 되는데 결국 양들의 침묵은 주인공에게 고통으로부터 해방되는 순간인 것이다.

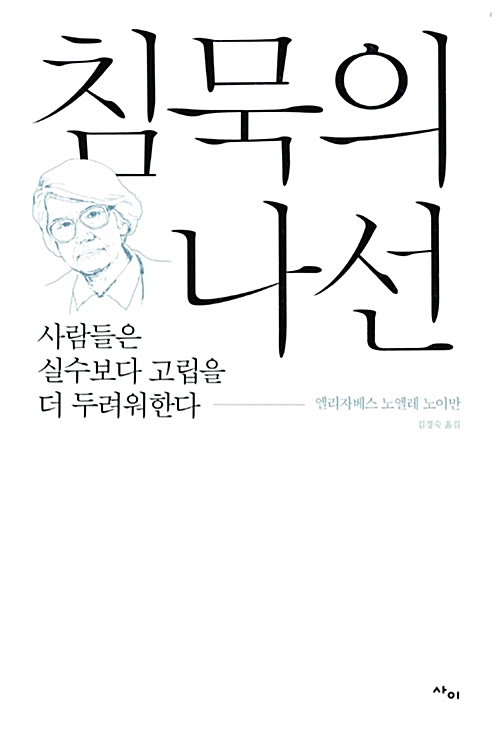

침묵은 누군가에게는 고통으로부터의 탈출구이지만 다른 한편으로는 엘리자베스 노엘레-노이만(Elisabeth Noelle-Neumann,1916~2010)의 <침묵의 나선이론(Spiral of Silence Theory)>에 따르면 침묵을 강요하지 않았음에도 스스로 침묵하는 사회에서 침묵하는 소수의 사람들은 고립에 따른 공포로 인해 계속 침묵할 수 밖에 없음을 보면 침묵은 누군가에게는 고통일 수 있다.

그러나 뫼르소가 느끼는 침묵은 고통스러울 여지도 없이 그 때 어떤 늙은이들이 볼때기 안쪽을 빨아서 야릇한 혀 차는 소리를 듣게 된다. 그들 자신은 그런 소리를 내고 있다는 것을 알지 못하고 있었다. 그만큼 제각기 깊은 생각에 몰두해 있었던 것이다. 그들 앞에 누인 시신이 그들의 눈에는 아무런 의미도 없다는 인상마저 뫼르소는 받게 된다. 뫼르소를 보는 우리의 시선과 일치하는데 뫼르소만 모르는 것 같다. 노인들은 서로 포개 자고 뫼르소도 자다 깨다를 반복하며 밤이 지나간다. 먼저 일어난 노인이 기침을 몹시 해 대면서 다른 노인들을 깨웠다. 불편한 밤샘으로 그들의 얼굴은 잿빛이 되었다. 방문을 나서면서 매우 놀라운 일이었지만 그들은 모두 뫼르소의 손을 잡고 악수를 했다. 마치 서로 말 한마디 주고받지 않은 그날 밤 덕분에 친밀감이 두터워지기라도 한 듯 말이다. 이 상황을 뫼르소는 매우 놀라운 일로 받아들인다. 밤새 한마디도 주고받지 않은 관계가 악수를 한다는 것도 말없는 관계를 무미건조한 끝맺음으로 본다면 매우 놀랄 일은 아니었을 것 같다. 형식적인 악수에 대해 나름의 해석과 판단을 하느라 뫼르소는 몹시 피곤해 보인다. 지친 뫼르소는 문지기 방에서 간단히 씻고 밀크 커피를 마시며 완전히 떠오른 해를 보았다. 바다와 마랭고 사이의 언덕과 하늘, 언덕 위로 부는 바람을 느끼며 엄마 일만 없었다면 산책하기에 얼마나 즐거울까를 생각하게 된다. 역시 뫼르소 답다. 그에게는 엄마의 죽음보다는 산책의 즐거움이 우선이니 말이다.

뫼르소는 안뜰 플라타너스 아래에서 기다리면서 이 시각 출근 준비하고 있을 사무실 동료들을 생각했다. 그러다 문지기의 원장님 호출에 따라 원장실로 갔다. 마지막으로 어머님 얼굴을 볼지를 묻자 보지 않겠다고 하니 원장은 장의사에게 관을 닫으라고 지시한다. 그리고 장례식에는 원장과 간호사만 참석한다고 일러준다. 원칙적으로 재원자들은 인정상 밤샘만 시킨다고 했다. 그런데 이번에는 어머님과 절친이신 남자친구는 참석할 수 있도록 허락했다고 말한다. 그래서 그분은 왕진의사의 권고에 따라 밤샘만은 금지시켰다고도 말한다. 그렇게 원장실에서 상당히 오랫동안 원장과 뫼르소는 말없이 있었다. 창문을 내다보던 원장은 마랭고의 사제님이 오신다면서 사십오 분이나 걸릴 거리를 일찍도 오신다고 뫼르소에게 말한다. 건물 앞에는 사제와 복사(服事)아이 둘이 있었다. 사제는 죽음을 위한 종교의식의 대리자일 것이다. 사제에 대해 의심을 갖지 않는다면 말이다.

만약 뫼르소가 18세 반종교적인 사상들을 받아들인 사람이라면 문 앞의 사제는 그에게 의심의 대상일 수 있다. 지금도 금기시 되는 작가인 도나시앵 알퐁스 프랑수아 사드(Donatien Alphonse Francois de Sade, 1740~1814)의 <사제와 죽어가는 자의 대화>에서처럼 뫼르소는 사제와 자신의 무신론적 사상을 논리적이고 덤덤하게 설파했을 것 같다. 귀찮아 하지만 않는다는 전제가 필요하긴 하지만. 말이다. 역시나 뫼르소는 그렇게 까지 나갈 인물이 못된다. 사제는 뫼르소에게 ‘몽 피스’라고 부르며 몇 마디 말을 하며 안으로 들어갈 때 뫼르소도 따라 들어간다. 우리도 더 들어가 보자.