서울 강남 주상복합 아파트에서 이웃 간 소송이 있었습니다. 문제의 발단은 35킬로그램에 달하는 대형 애완견이었습니다. 소송을 제기한 A씨는 심장병을 앓고 있는 중이었다지요. 문제는 그런 그가 대형견으로 인해 받는 심리적 압박감이었습니다. 하지만 애완견 주인은 별다른 조처를 취하지 않은 모양입니다. A씨의 불안감은 이렇게 법정에 서게 되었습니다.

공동주택에서 애완견을 키우는 게 합당한 일일까요, 부당한 일일까요. 사건이 알려지자 인터넷 상에는 네티즌 간 설전이 이어졌습니다. 저 역시 이 사건에 주목했지만 관심의 이유는 달랐습니다.

"인간의 감정을 법으로 따져 묻는다니?" 법정에 선 A씨의 불안함이 흥미로웠던 것이지요. A씨가 느낀 공포의 크기가 궁금합니다. "뭉크의 <절규>정도였을까?" 자로 잴 수도, 저울로 가늠할 수도 없으니 그저 짐작해 볼 수밖에요.

뭉크, <절규>

이 그림은 공포를 그린 그림의 대명사쯤으로 여겨집니다. 화가와 제목은 잘 모를 수 있습니다. 하지만 공포에 눈이 휘둥그레지고, 입이 대책 없이 벌어진 해골 같은 형상의 주인공만은 널리 알려져 있지요. 광기에 휩싸인 주인공의 심리 상태가 어쩌면 쏜살 같이 공감되는 것일까요.

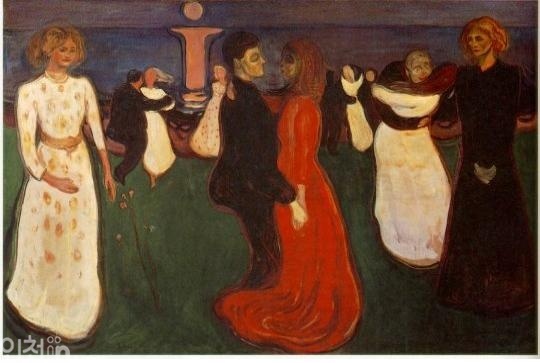

뭉크, <생명의 춤>

극단적 인간의 감정은 그의 삶과 예술 모두를 관통하는 탐문의 대상이었지요. 우울과 절망, 번민과 고뇌, 고통과 죽음이 그의 예술에 독특한 표정을 부여합니다. 그는 어려서 어머니와 누이를 잃었고, 엄격한 아버지 밑에서 성장했습니다. 이런 가정환경이 그를 예민하고, 사색적인 성격의 소유자로 만들었을 것으로 추정되지요. 독특한 경험이 그의 예술을 일굽니다. <절규>도 그의 경험에서 비롯된 그림이었지요.

어느 날 그는 두 명의 친구와 산책을 나갑니다. 해가 뉘엿뉘엿 질 무렵, 그는 일행과 떨어져 다리 위를 걷던 중이었지요. 다소 지치고, 조금 찌무룩했습니다. 하지만 특별할 게 없는 오후였습니다. 그는 늘 조금 우울하고, 약간 피곤했으니까요. 그런 그의 눈에 해넘이가 포착됩니다.

하늘이 빠른 속도로 붉어지고 있었지요. 누군가는 아름다운 장관에 넋을 잃었을 풍경입니다. 하지만 그가 느낀 것은 까무러치는 공포였습니다. 붉은 빛이 마치 피처럼, 하늘이 마치 징그러운 혀처럼 보였거든요. 게다가 날카로운 비명소리가 대기를 뚫고 달려들었습니다. 안간힘을 다해 한 일은 양 손으로 두 귀를 단단히 틀어막는 것이었지요. 가위에 눌린 듯 꼼짝달싹할 수 없는 순간이었지만 본능적으로 그 소리만은 피하고 싶었던 모양입니다.

그날 오후 산책길에서 무서운 들짐승처럼 급습한 두려움은 <절규>에 낱낱이 담깁니다. 탁월한 표현력으로 다룬 경험이어서일까요. 그의 그림은 즉각적으로 보는 이에게 전달됩니다. 충분히 이해됩니다. 그런데 이런 주인공의 특별한 감정 상태에 공감하지 못한 이들이 있군요. 화가와 함께 산책을 나간 두 친구입니다. 이들은 그날 오후 그러했듯이 그림 속에서 주인공과 떨어진 채 아무 일 없이 계속 산책하는 모습으로 그려집니다.

뭉크의 <절규>속 주인공이 두려움에 소리를 지르는 까닭이 피처럼 붉어지는 하늘만은 아니었을 것 같습니다. 그의 공포를 키운 건 같은 시간과 같은 공간을 거닐고 있지만 결코 함께 있었다고 말하기 힘든 일행이었을지 모릅니다.

얼마 전 재판부는 A씨의 공포에 '근거 없음'을 선언했습니다. "대형견과 마주치면 공포심을 느낄 수 있지만 같은 층의 다른 입주자들이 '개가 공격성을 보인 적이 없다'고 진술하고, A씨가 그동안 개와 마주친 횟수가 서너 차례에 불과한 점을 고려하면 위해를 가할 위험성이 있다고 인정하기 어렵다"는 게 법의 입장이었습니다.

독일의 사회학자 울리히의 벡은 현대 산업사회를 참으로 아슬아슬한 '위험사회'라고 진단한 바 있습니다. 위험사회 주범으로 그는 산업과 기술의 발전에 지목했습니다. 하지만 우리는 모두 위험사회의 공범이라는 혐의에서 자유로울 수 없을 것 같습니다. 우리 집 애완견으로 인한 이웃 고통에 무심하고, 내 불편함을 어떻게든 인정받기 위해 소송을 불사하고, '근거 없음'을 남발하는 법정에 대해 우리가 성찰하지 못한다면 말입니다.