큼직한 범 한 마리가 문을 똑똑 두들기고는 말합니다. “저기요, 저는 지금 배가 아주 고프거든요. 들어가서 간식을 같이 먹어도 될까요(8쪽)?” 아이가 문을 빼꼼 열며 내다 봅니다. 어머니가 말합니다. “그럼요, 얼른 들어오세요.”

큼직한 범 한 마리는 ‘간식을 같이 먹’고 싶다며 들어와서는, 아이랑 어머니가 먹는 새참에다가 저녁에 아버지가 집에 돌아와서 먹을 밥을 비롯해 집식구가 쓸 물(수도물)까지 모조리 마셔 버립니다.

저녁에 바깥일을 마치고 집으로 돌아온 아버지한테 아이랑 어머니는 이 얘기를 들려줍니다. 아버지는 이런 말을 믿을 수 있으려나요.

아버지는 가만히 이야기를 듣더니 말합니다. “그랬구나. 그럼 이렇게 하자. 아주 좋은 방법이 있거든. 먼저 코트를 입고 나서, 다 같이 식당에 가는 거야(27쪽).”

세 식구는 모처럼 바깥마실을 하면서 바깥밥을 먹습니다. 어쩌면 세 식구는 바깥밥을 사먹은 지 오래되었을 수 있습니다. 바깥일을 마치고 지친 몸으로 돌아오는 아버지는 집식구들이 ‘오늘 하루 겪은 이야기’를 들려주든 말든 귀담아듣지 않거나 번거롭다며 손사래를 치고는 얼른 씻는방에 들어가 씻고 나서 술과 저녁을 바랄는지 모르지요. 텔레비전을 켜 놓고 술잔을 들든지요. 아마, 우리 나라에서 이런 일이 있다고 한다면, 그나마 마음 좋은 아버지는 전화로 튀김닭이든 피자이든 무어든 시켜서 먹자고 하겠지요.

그나저나 큼직한 범이 새참을 얻어먹자며 여느 살림집에 찾아갈 일이 있을까 궁금합니다. 범이라면 새참이 아닌 사람을 냠냠짭짭 아구아구 잡아먹을 노릇이 아닌가 궁금합니다. 사람들이 먹는 케이크이든 차이든 빵이든 배가 찰 만하겠습니까. 더구나 날고기를 먹는 들짐승이 불에 익히거나 구운 먹을거리를 어떻게 먹겠어요.

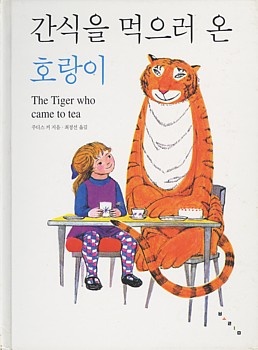

하나하나 따지면 더할 나위 없이 말이 안 될 뿐더러 터무니없는 이야기를 다루는 그림책 《간식을 먹으러 온 호랑이》입니다. 말이 안 되는 이런 이야기를 그림책으로 그리다니, 그림쟁이는 참 한갓진 사람이구나 할 만합니다. 터무니없는 이야기로 아이들을 홀리려 하나 생각할 수 있어요. 그러나 뭐, 큼직한 범이 아닌 조그마한 생쥐가 새참 얻어먹겠다며 찾아올 수 있습니다. 콩새나 박새나 참새가 새참을 나누어 먹자며 찾아들 수 있겠지요. 범이 아닌 골목고양이가 찾아온달지, 오소리나 너구리나 토끼가 찾아올 수 있을 테고요. 누구이든 손님입니다. 누구나 길손이고 밥손이에요. 집 없어 한뎃잠을 자는 사람인 떨꺼둥이라든지 밥을 얻으려는 거지라든지 얼마든지 새참을 함께 먹을 수 있습니다. 오래된 이웃이나 동무한테만 문을 열어 주고 “얼른 들어오세요”라 해야겠습니까. 조금만 더듬어 보면, 그리 멀지 않은 옛날부터 우리 겨레 어머님들은 배고픈 이한테 따순 밥 한 그릇 넉넉히 나누었다고 했어요. 굳이 서양나라 그림책 이야기를 빌지 않더라도 이 나라 어머님들은 ‘배고픈 이웃하고 밥 한 그릇을 나누든 밥 한 숟깔을 나누든’ 포근하며 너그러운 품을 이어왔습니다.

포근하며 너그러운 품으로 이웃이나 길손을 맞이하는 어머님들은 당신 아이한테 포근하며 너그러운 품을 물려주겠지요. 다만, 어머님들은 당신 아이한테 가르치지는 못합니다. 따로 말로 가르치지 않아요. 책으로 이끌지 않아요. 그저 말없이 몸으로 보여줍니다. 말없이 몸으로 보여주되 길손한테 밥그릇을 내어준 일을 자랑하거나 떠벌이지 않습니다. 추운 날 몸 좀 녹이고 배를 뜨뜻하게 채우라면서 마음을 씁니다. 더운 날 몸 좀 식히면서 다리를 쉬라고 마음을 쏟습니다.

사랑은 겉으로 내세우지 않습니다. 사랑은 잘난 척하지 않습니다. 콩 한 알을 나누고, 열 사람 한 숟가락으로 밥 한 그릇을 마련하여 나눕니다.

이제 그림책 《간식을 먹으러 온 호랑이》네 어머니는 아예 이듬날 ‘먹을거리를 잔뜩’ 살 뿐 아니라 ‘호랑이 먹이’까지 장만합니다. 언제라도 호랑이가 찾아왔을 때에 ‘더 내어줄 먹을거리’가 떨어지지 않게끔 마음을 기울입니다. 어머니는 흐뭇하게 먹을거리를 장만하고, 아이 또한 어머니가 혼자 물건을 다 못 들 테니 곁에서 호랑이 먹이를 들고 집으로 나릅니다.

생각해 보자니, 이렇게 하다가는 살림살이가 거덜나겠구나 싶고, 바깥일을 하며 돈을 더 벌어야 할 아버지는 등허리가 휠는지 몰라요. 그렇지만 어머니랑 아이는 웃음꽃이 핍니다. 웃음꽃이 피는 살가운 보금자리에서 하루하루 따사로우며 느긋하게 어울릴 아버지라면 살림돈이 더 나간들, 등허리가 조금 더 휜다 한들, 이쯤이야 거뜬할 수 있으리라 믿습니다. 나중에는 바깥일을 좀 쉬고, ‘우리 집으로 찾아오는 호랑이 손님’하고 한번쯤 마주하고 싶어할는지 모릅니다.

밥을 얻어먹는 범은 남우세스러워 하지 않으며 찬장까지 싹싹 뒤집니다. 수도물마저 마지막 한 방울을 핥아먹습니다. 언뜻 보자면 뻔뻔한 노릇입니다. 요 녀석 참 짓궂다 할 만합니다. 그러나 배고프다는데 어찌하겠습니까. 더구나 범은 덩치가 커서 아주 많이 먹어야 겨우 배가 찬다니까, 낯을 차린다든지 가린다든지 할 수 없습니다.

하기는, 주는 손이 고마운 손이라고도 하지만, 주는 손보다 받거나 얻는 손이 한결 고마운 손이라고 했습니다. 받아 주거나 얻어 주는 손이란, 내놓거나 베푸는 손이 사랑을 느끼도록 이끈다고 했습니다. 주는 손이 대단하다면 받는 손은 훌륭하고, 주는 손이 놀랍다면 받는 손은 거룩하다 했어요. 돈푼 한 닢 동냥하는 손이 착하다면, 돈푼 한 닢 동냥받는 손은 아름다워요.

자칫 주는 쪽이 손해를 본다거나 피해를 입는다고 생각하곤 합니다. 자꾸만 퍼주기를 하면서 되레 뒷통수를 맞는다고 여기곤 합니다. 그런데 퍼주기란 있을 수 없습니다. 얼마나 주었기에 함부로 ‘퍼주기’라는 말을 쓰나요. 받는 쪽이 넉넉하다고 느끼도록 마음껏 준 적이 있어 퍼주기라 할는지요. 주는 쪽이 가난에 쪼들리면서까지 받는 쪽이 넉넉하도록 퍼주는 가운데 이런 말을 하는가요. 주는 쪽은 고작 ‘간식’하고 ‘수도물’하고 ‘저녁밥’만 내어준 《간식을 먹으러 온 호랑이》입니다. 은행통장을 내주었다든지 살림집을 내주었다든지 하지 않습니다. 자가용이라든지 컴퓨터라든지 텔레비전이라도 하나 내주지 않았어요. 이듬날 얼마든지 다시 살 만한 몇 가지 먹을거리를 내주었고, 이렇게 다시 먹을거리를 장만한들 살림살이가 기울거나 흔들리지 않아요.

남녘과 북녘 사이 흐름을 곱씹어 봅니다. 남녘땅에서 가난한 사람과 가멸찬 사람 사이를 떠올려 봅니다. 남녘땅 서울과 다른 지역을 헤아려 봅니다. 남녘땅 서울에서도 돈이 더 많다는 곳하고 돈이 더 적다는 곳을 가누어 봅니다. 우리들은 서로서로 얼마나 도우면서 살아가나요. 우리들은 다 같이 얼마나 아끼면서 어우러지나요. 나한테 더 있는 돈이나 이름이나 힘을 나부터 어떻게 쓰거나 부리는가요. 내 돈이랑 이름이랑 힘은 어디에 어떻게 쓰거나 부리는지요.

그림책 《간식을 먹으러 온 호랑이》에 나오는 어머니랑 아이는 낮때와 저녁때 즐길 몇 가지 먹을거리를 모두 내어줄 뿐더러, 이듬날 새 먹을거리를 장만하는 동안 줄곧 빙그레 웃습니다. 마음속으로 살가이 걱정하고 바라면서 기다립니다. 배고파 하는 범이라면 이듬날에도 배고파 할 테고, 어디에서고 끼니나 잘 때울는지 근심스럽습니다. 한 번이나 두 번 도와주었다든지 돈푼을 내어주었다든지 밥을 차려 주었대서 ‘도움받은 쪽’이 튼튼하게 우뚝 서거나 힘차게 다시 일어나 살림을 알뜰살뜰 잘 꾸릴 수 있지 않아요. 우리들이 할 일이란 ‘퍼주기’도 ‘도와주기’도 아닙니다. 그예 ‘함께살기’랑 ‘어깨동무’입니다.

― 간식을 먹으러 온 호랑이 (주디스 커 글·그림,최정선 옮김/보림,2000.3.25./8800원)