984쪽에 이르는 시모음이 하나 태어났습니다. 시모음을 손에 쥐고 만지작거리면서 생각합니다. 이 두꺼운 시모음은 읽으라고 만들지 않았구나. 그러나, 이 시모음은 이 두꺼운 책에 담긴 시를 쓴 분을 알뜰히 기리려고 만들었구나.

.. 아이들은 하늘을 살아가는 물고기, / 하늘은 아이들이 있어 즐거운 바다, / 아이들은 하늘을 안고 뒹굴고 밟고 차고 마시고 살아간다. / 하늘 속에 살아가는 물고기, 아이들은 밤마다 하늘을 나는 꿈을 꾼다 .. (1970년대/하늘과 아이들)

두꺼운 시모음 한 권으로 태어나기 앞서 숱하게 읽던 시를 다시금 돌아봅니다. 자그마한 시모음 두 권이 나온 지난날 읽던 시를 곰곰이 헤아립니다. 2005년 4월에 《고든박골로 가는 길》(실천문학사)이라는 시모음이 하나 나왔고, 같은 해 5월에 《무너미마을 느티나무 아래서》(한길사)라는 시모음이 하나 나왔습니다. 이오덕 님이 2000년대에 쓴 시를 갈무리해서 펴낸 시모음입니다.

어린이를 가르치면서 어린이문학 창작과 비평을 함께 하던 이오덕 님은 《별들의 합창》이나 《탱자나무 울타리》나 《까만 새》나 《개구리 울던 마을》이라는 동시집을 내놓기도 했습니다. 《고든박골로 가는 길》이나 《무너미마을 느티나무 아래서》는 동시집이 아닌 시모음 이름으로 나온 책인데, 이 두 가지 시모음에 실은 시는 어린이도 함께 읽으며 즐길 만합니다.

상장이 무더기로 나왔다.

대통령상

내각수반 상

도지사 상 …

모두

혁명과업 완수에 공헌이

막대하였다는 상장이다.

“농땡이 부리던 사람들이 상을 탔네.”

난로 가에서 숙덕거리는 얘기

상장받은 사람들은 오늘도 지각을 하고

결석을 했다.

나는 대통령상도

부럽지 않다.

노벨상을 준다면

즉석에서

보기 좋게 거절 하겠다 생각하니

웃음이 나온다.

그러나,

그래도 타고 싶은 상장이 있다.

바람이여!

나에게 상장을 다오.

스무 해 동안

거짓말을 가르치지 않았다는

상장을

나뭇잎에 써 다오.

찢어진 내 가슴에 붙여다오. (1963.12.27./상장)

문학을 하는 어느 분은 당신이 좋아하는 사람이 쓴 작품을 공책에 깨알같이 옮겨적으면서 글쓰기를 익혔다고 했습니다. 손으로 원고지에 한 글자씩 옮겨적다 보면, 책 하나로 묶인 글이 태어나기까지 얼마나 많은 땀과 품과 겨를과 꿈과 사랑과 피와 눈물과 웃음이 깃들어야 했는지를 온몸으로 느낄 수 있다고 했습니다.

지난날 이오덕 님 모든 글을 자판을 두들겨 한 글자씩 옮겨치고 나서 잘못 옮겨치지 않았나 하고 열 번 스무 번 되읽던 일을 떠올립니다. 나는 문학하는 사람이 아니니까 애써 손으로 원고지에 글을 옮겨적지 않습니다. 두 아이와 함께 살아가는 어버이로서 마냥 셈틀을 켜서 글을 쓸 수 없기에, 작은 수첩과 공책을 마련해 아이랑 함께 글쓰기 놀이를 하듯 글을 쓰곤 합니다. 어버이가 셈틀 앞에 앉으면 아이도 셈틀 앞에 앉고파 하고, 어버이가 공책을 펼쳐 글을 쓰면 아이도 공책과 연필을 달라 하며 저도 끄적거리고 싶어 하며, 어버이가 마늘을 빻거나 도마질을 하면 아이도 마늘을 빻거나 도마질을 하고 싶어 합니다.

어버이가 자가용을 몰면 아이도 자가용을 몰고 싶습니다. 어버이가 자가용을 아는 만큼 아이도 자가용을 알거나 더 잘 압니다. 어버이가 자전거를 몰면 아이도 자전거를 타고 싶습니다. 아이는 더욱 신나게 자전거를 즐깁니다.

어른은 어린이를 낳을 뿐 아니라 먹이고 입히고 재우고 놀리고 심부름을 시킵니다. 함께 살아가면서 어른 삶을 어린이한테 고스란히 물려줍니다. 어른 스스로 착하게 살아가려는 꿈을 꾸며 애쓰면, 어린이 또한 어린이 스스로 착하게 살아가려는 꿈을 꾸면서 애쓰는 넋과 매무새를 물려받습니다.

어른은 어린이한테 스승이면서 길동무이면서 한솥밥 살붙이입니다. 어린이는 어른한테 스승이면서 길동무이면서 한솥밥 살붙이입니다. 서로서로 마주 바라보면서 좋아하고 사랑하기 때문에, 서로서로 배우고 가르칩니다. 배우거나 가르칠 때에는 교과서나 책에 담긴 앎조각을 배우거나 가르치지 않습니다. 앎조각은 차곡차곡 쌓이거나 쌓을 뿐입니다. 배우거나 가르치기로는 오직 삶입니다. 삶을 배우고 삶을 가르칠 뿐입니다. 살아가는 길을 배우고 살아가는 길을 가르칩니다.

그러나 그 까짓 이름이 무슨 소용이람

바람과 햇빛과 구름 새들과 별들은

이름 없이 산과 들이 되었다가 지는

풀과 꽃들을 가장 사랑한다는 것을 나는 안다.

너희들 옆에 커다란 이름을 쓴 팻말을 세워 놓는 것은

얼마나 어울리지 않는 일인가

얼마나 부끄럽고 거북스런 일인가?

그것은 너희들을 위한 것일 수 없지

이름을 알고, 외우고, 한다는 것도

그것을 사랑하는 조건이 꼭 될 수는 없다는 것을

나는 생각하고 있다.

사람들은 집에서 이름을 지어

그처럼 귀여워하며 부른다.

집에서 기른 짐승들도 이름 지어 부르다가

그것을 팔고 죽이고, 하지 않는가

자, 그러면 너희들을 심어야 하는

나를 용서해다오

나도 너희들과 같은 자리에서 짓밟히고

자르는 풀 한포기 같다. (2000년대/풀 한포기 이름)

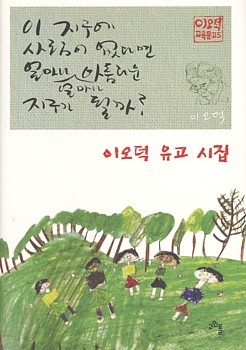

《이오덕 유고 시집》은 어린이부터 어른까지 누구나 가뿐히 읽을 수 있습니다. 그렇지만 이 시모음은 어른이 손에 쥐어 읽더라도 팔이 아프고 손목이 저립니다. 두 아이와 살아가며 몇 해째 기저귀 빨랴 밥 하랴 품에 안고 어르랴 하면서 손목이 맛이 간 어버이들이 읽으라고 만든 책은 아닙니다. 책상맡에 놓고 틈틈이 읽는 책입니다. 또는, 책꽂이에 예쁘게 꽂아 거룩하게 바라보는 책입니다. 자그맣게 세 권으로 묶어 튼튼한 상자에 넣는다면 꺼내어 읽기에 훨씬 좋고, 바라보기에도 참으로 예쁠 텐데 생각해 봅니다.

그렇지만, 〈풀 한포기 이름〉이라는 시에서 말하듯 생김새나 껍데기는 딱히 뜻있거나 값있지 않습니다. 시 하나하나가 좋으면 됩니다. 시 하나하나가 좋으면 혀 끝에 살며시 올려 또르르 굴리듯 천천히 읊으면서 즐기면 됩니다. 시 하나하나가 좋다고 받아들이면 날마다 자그마한 종이에 시를 하나씩 옮겨적고는 주머니에 넣고 돌아다니면서 읽다가는, 길에서 만난 좋은 벗님한테 시쪽글을 건네어 함께 즐기면 됩니다. 날마다(또는 거의 날마다) 시를 한 꼭지씩 옮겨 적으면서 읽다 보면, 몇 해쯤 뒤에는 내 손으로 옮겨적은 도톰한 시모음 하나 태어나겠지요. 그러면 나는 이 시쪽지를 내 마음대로 섞어 내 마음대로 가슴으로 아로새길 ‘내 책’으로 다시 꾸밀 수 있겠지요.

나무가 있어야 산이지

저게 무슨 산이냐?

새가 울어야 산이지

물이 흘러야 강이지

저게 무슨 강이냐?

고기 한 마리 놀지 못하는

사시 썩은 웅덩이

가끔 한 번씩 흙탕물이나 내리쏟는

저게 무슨 강이냐?

화려한 도시의 빌딩을 보았느냐고?

몸을 팔고 땅을 팔고

넋을 팔아 지어 놓은

도깨비의 집 말이지?

우리의 머리 위에 날카로운 기계 소리밖에

쏟아놓을 줄 모르는 저 허공,

비둘기들이 날을 수 없는 저것은 하늘이 아니다.

억울한 목숨들이 죽어가는 걸 보고만 있는

저놈의 태양

암흑의 사막에서

구더기같이 이리 몰리고 저리 몰리고

욕된 목숨을 이어가는 우리들,

우리들은 대체 무슨 짐승이냐?

우리들의 이름을 말해다오, 바람이여! (1962.3.15./바람에게)

《이오덕 유고 시집》을 읽고 나서 도시살이를 곱게 접는 분이 다문 한 사람이라도 있으면 좋겠습니다. 《이오덕 유고 시집》을 읽고 나서도 도시에서 살아가더라도 시골사람 넋과 매무새로 착하거나 참답거나 어여쁘게 지내는 사람이 꼭 한 사람이라도 늘면 좋겠습니다. 하늘과 땅과 해와 물과 바람과 새와 벌레와 풀포기를 곱다시 쓰다듬으면서 두 다리로 천천히 걷는 몸짓으로 우리 누리를 사랑하는 길이란 무엇일까 하고 되뇝니다. 나무마다 피는 꽃이 씨앗을 맺어 떨굴 때에 따숩게 품어서 새로운 나무가 조그마한 새싹으로 움틀 조그마한 흙땅조차 없는 곳에서 사람들은 얼마나 사람다이 사랑하며 어깨동무할 수 있을는지 잘 모르겠습니다.

23쪽에 실린 사진은 제가 2004년 봄에 쏟아진 눈을 맞으면서 찍었고, 984쪽에 실린 사진은 윤주심 님이 1979년에 안동에서 찍어 《뿌리깊은 나무》에 실렸습니다. 사진 옆에 사진을 찍은 사람 이름을 밝히지 않았네요.

― 이오덕 유고 시집 (이오덕 글,고인돌 펴냄,2011.7.10./3만 원)